Der BdB hat sich zusammen mit dem dbv am 25. Juni mit einer Veranstaltung am 9. Bibliothekskongress des BID in Bremen beteiligt. Unter dem Titel „Bibliotheken in der offenen Gesellschaft resilient verankern“ wurde die Rolle der Bibliotheks-Freundeskreise und des ehrenamtlichen Engagements mit ca. 100 Teilnehmenden beleuchtet. Die Moderation hat Dr. Holger Krimmer, Bundesgeschäftsführer des dbv, übernommen.

In der Eingangsrunde wurden folgende Statements abgegeben:

Uwe Janssen, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Bibliotheksfreundeskreise (BdB)

In den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten haben sich zahlreiche Freundeskreise für Bibliotheken gegründet – vor allem mit dem Ziel, die Existenz und das Angebot dieser Einrichtungen in Zeiten kommunaler Sparmaßnahmen zu sichern. Dem BdB sind über 550 Freundeskreise bekannt. Die Freundeskreise setzen sich mit großem ehrenamtlichem Engagement für ihre Bibliotheken ein: Sie helfen bei Veranstaltungen, unterstützen aktiv die Leseförderung und bringen sich direkt in den Arbeitsalltag der Bibliotheken ein. Dabei verstehen sie sich nicht nur als Freunde und Förderer, sondern auch als Lobbyisten, die das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung von Bibliotheken stärken. Ihr Einsatz ist von unschätzbarem Wert – sowohl für die Bibliotheken selbst als auch für die Gesellschaft insgesamt, denn viele Angebote und Aktivitäten wären ohne sie schlicht nicht möglich. 62% aller erfassten öffentlichen Bibliotheken werden neben- oder ehrenamtlich geleitet, und so gibt es auch Bibliotheks-Freundeskreise, die Bibliotheken führen.

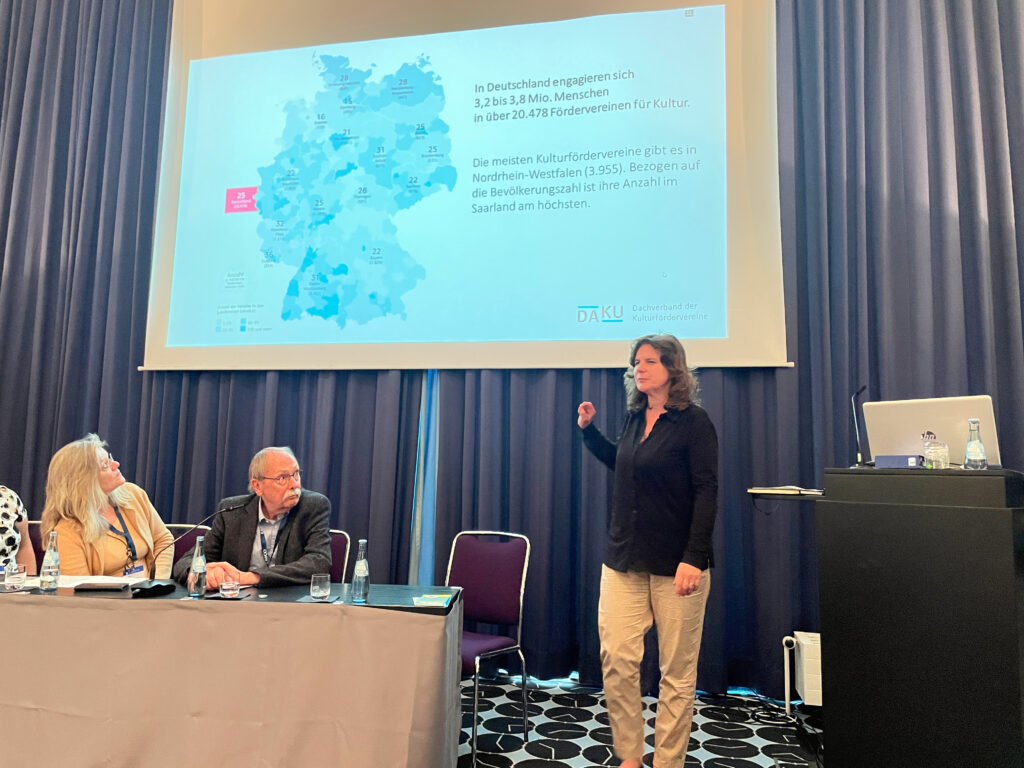

Ulrike Petzold, geschäftsführende Vorständin des Dachverbands der Kulturfördervereine (DAKU)

Etwa zehn Prozent der Kulturfördervereine in Deutschland sind als Freundeskreise von Bibliotheken organisiert. Diese Gruppen leisten nicht nur wichtige Beiträge zur Regional- und Standortentwicklung, sondern engagieren sich auch stark auf ideeller Ebene. Besonders hervorzuheben sind ihre gesellschaftlichen Aktivitäten: So haben Freundeskreise beispielsweise in Heilbronn eine Anlaufstelle für Geflüchtete geschaffen, in der Ehrenamtliche bei Behördengängen und beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen. Ein weiteres Beispiel findet sich in Dinslaken, wo ein Verein einen Kilo-Verkauf von Büchern organisiert hat – eine Aktion, die das Lesen stärker in den Fokus der Menschen rückt und gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Dieses Engagement zeigt, wie wirkungsvoll und vielseitig Bibliotheksfreundeskreise wirken.

Uta Keite, Bereichsleitung Engagement der Bücherhallen Hamburg

Die Bücherhallen Hamburg setzen Ehrenamtliche gezielt für Aufgaben ein, die über die regulären Kernaufgaben hinausgehen und sonst nicht realisierbar wären. Mit über 800 Freiwilligen – doppelt so viele wie hauptamtlich Beschäftigte – ist das ehrenamtliche Engagement ein zentraler Bestandteil des Bibliotheksbetriebs. Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen erfolgt auf Augenhöhe und in kollegialer Atmosphäre. Gemeinsam wurde ein Leitbild für das Ehrenamt entwickelt, das die Werte, Prinzipien und Rahmenbedingungen dieser Kooperation festhält und die Bedeutung des freiwilligen Engagements für die Bücherhallen unterstreicht.

Dr. Christina Schmitz, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz blickt auf eine lange Tradition des bürgerschaftlichen Engagements zurück. Schon seit vielen Jahren gibt es Initiativen wie den Freundeskreis oder Buchpatenschaften zur Unterstützung von Restaurierungsprojekten. Ehrenamtliche übernehmen dabei bewusst keine Kernaufgaben, sondern ergänzen die Arbeit der Bibliothek mit zusätzlichen Tätigkeiten. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem Ordnungstätigkeiten, die datengetriebene Anreicherung der Sammlungen sowie historische Recherchen zur Bibliotheks- und Stadtgeschichte – etwa im Rahmen von Projekten wie den Stolpersteinen zur Ehrung von Personen, denen in der NS-Zeit das Arbeiten in der Staatsbibliothek verwehrt wurde. Darüber hinaus gestalten Ehrenamtliche spezielle Führungen, die sich an touristisch Interessierte oder Fremdsprachige richten, und bereichern damit das kulturelle Angebot der Institution um wertvolle, individuelle Beiträge.

Mirko Winkelmann, Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE)

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) besteht seit fünf Jahren und setzt ihren Schwerpunkt auf die Förderung des Ehrenamts in strukturschwachen und ländlichen Regionen. Ihr Ziel ist es, bürgerschaftliches Engagement nachhaltig zu stärken. Dazu bietet sie gezielte Unterstützung bei der Gründung von Initiativen, unter anderem durch Rechtsberatung. Ein besonderes Anliegen ist es, die Zahl der Bibliotheks-Freundeskreise zu erhöhen, da viele potenzielle Orte für Engagement bislang wenig bekannt oder sichtbar sind. Die DSEE möchte dazu beitragen, diesen Schatz an Möglichkeiten besser zu erschließen und zu vernetzen.

Konfliktpotenzial zwischen Bibliothek und Förderverein – ein konstruktiver Balanceakt

Die Zusammenarbeit zwischen Bibliothek und Förderverein ist meist getragen von einem gemeinsamen Ziel: dem Erhalt und der Weiterentwicklung der Bibliothek. Dennoch birgt diese enge Kooperation auch potenzielle Konflikte, die feinfühlig und strukturiert gehandhabt werden müssen.

Uwe Janssen betont, dass klar abgesteckte Verantwortungsbereiche essenziell sind. Der Verein versteht sich als Unterstützer – nicht als Entscheidungsträger innerhalb der Bibliothek, die weisungsgebunden durch ihren Träger agiert. Ziel ist ein abgestimmtes Miteinander, in dem der Verein Impulse setzt, aber nicht in operative Prozesse eingreift.

Auch Uta Keite unterstreicht die Bedeutung eines klaren Rahmens: Ehrenamtliche arbeiten in den Hamburger Bücherhallen kollegial, aber nicht wie tariflich organisierte Mitarbeitende. Durch einen sorgfältigen Aufnahmeprozess wird sichergestellt, dass Ehrenamtliche passend eingesetzt werden – auf Augenhöhe und mit Wertschätzung, aber innerhalb abgegrenzter Aufgabenfelder.

Dr. Christina Schmitz weist darauf hin, dass die schiere Größe der Sammlung der Staatsbibliothek zusätzliche Unterstützung notwendig macht. Wichtig sei jedoch, sensible Aspekte wie die potenzielle Ersetzung hauptamtlicher Mitarbeitender zu vermeiden. Ehrenamt kann und soll nur da wirken, wo zusätzliche Tätigkeiten gefragt sind – etwa bei Projekten zur historischen Recherche oder in der touristischen Vermittlung. Bei der Projektgestaltung zeigt sich ein weiterer Spannungsbereich: Teils werden Vorhaben ausgeschrieben, was schnell zu einer hohen Zahl an Bewerbungen führen kann. Alternativ bringen Ehrenamtliche eigene Ideen ein – die dann gemeinsam mit der Bibliothek abgestimmt und umgesetzt werden. Auch hier ist der Schlüssel zum Erfolg ein transparentes Miteinander.

Am Ende sind mögliche Konflikte weniger ein Hindernis als eine Chance: Sie machen deutlich, wie wichtig Kommunikation, gegenseitiger Respekt und verlässliche Strukturen sind, um aus Engagement echte Zusammenarbeit entstehen zu lassen.

Junge Menschen für das Engagement in Bibliotheken begeistern – Ansätze für eine zukunftsgerichtete Altersstruktur

Das bürgerschaftliche Engagement in Bibliotheken wird vielerorts von älteren Generationen getragen – rund 50 % der Aktiven sind über 65 Jahre alt. Um auch jüngere Menschen für freiwilliges Mitwirken zu gewinnen, sind neue Impulse gefragt, die an deren Lebenswelt und Interessen anknüpfen.

🧠 Neue Formen statt feste Strukturen

Mirko Winkelmann von der DSEE hinterfragt, ob es wirklich ein formales Vereinsmodell braucht, um Engagement zu starten. Junge Menschen sollten zunächst niederschwellig eingebunden und später zum Vereinsbeitritt ermutigt werden. Entscheidend ist die Frage: Was kann ein Verein bieten? Qualifizierungsangebote und das Erlebnis, als Einzelperson wirksam zu sein, spielen dabei eine zentrale Rolle.

💡 Motivation und Themenwahl

Uta Keite betont, dass junge Menschen durch intrinsische Motivation zum Engagement finden – dafür braucht es Themen, die sie berühren. Gleichzeitig darf die Boomer-Generation nicht vergessen werden, denn der Dialog zwischen den Generationen bietet großes Potenzial: Während Jüngere neugierig auf Kontakte sind, verfügen Ältere oft über ein dichtes Netzwerk vor Ort.

🌐 Digitale Kompetenzen aktivieren

Laut Ulrike Petzold schlummern in der digitalen Generation wertvolle Fähigkeiten, die für die Transformation von Vereinen und Bibliotheken genutzt werden können. Digitale Sichtbarkeit über Social Media muss dabei authentisch gestaltet sein. Jüngere sollten nicht nur einbezogen, sondern ernst genommen und in Projektverantwortung überführt werden – nicht am „Katzentisch“, sondern mitten im Geschehen.

📣 Sichtbarkeit und Reichweite schaffen

Wie erreichen Bibliotheken und Freundeskreise junge Menschen? Uwe Janssen sieht klassischen Medien wie Flyern und Pressemeldungen weiterhin Bedeutung, ergänzt durch neue Kommunikationsformen. Schmitz merkt an, dass zeitlich begrenzte Projekte eher jüngeres Engagement fördern als langfristige Verpflichtungen.

🏛️ Strukturen und Betreuung sicherstellen

Damit Engagement nachhaltig gelingt, braucht es klare Rahmenbedingungen. Ehrenamtliche wollen mitgestalten – das betont Keite – gleichzeitig braucht es wertschätzende Begleitung und hauptamtliche Ansprechpersonen.

Gerade in kleinen Bibliotheken, wie Winkelmann beschreibt, können schon ein bis zwei Ehrenamtliche Großes bewirken, wenn professionelle Begleitung und Schulungen gegeben sind. Die DSEE bietet hier Unterstützung.

🎲 Beispiele mit Wirkung

Oranienburg zeigt, wie Engagement vielfältig sein kann: Brettspielabende, Unterstützung beim Lesesommer für Kinder oder das Zurücksortieren von Medien. Auch wenn das Bitten um Hilfe mancherorts Überwindung kostet – das Ergebnis ist beeindruckend. Der Gewinn für Bibliotheken, Gesellschaft und die Engagierten selbst ist enorm.

⚖️ Abgrenzung und Verantwortung

Ein oft diskutierter Punkt bleibt die Abgrenzung zwischen Haupt- und Ehrenamt. Janssen und Petzold warnen davor, dass Ehrenamt nicht als Ersatz für fehlende finanzielle Mittel gesehen werden darf. Bibliotheken sind Orte der Begegnung – das Ehrenamt kann helfen, diese Funktion zu stärken, ohne in professionelle Tätigkeiten einzugreifen.

🔄 Perspektivwechsel und Wandel ermöglichen

Winkelmann erinnert daran, dass Engagement auch zu Professionalisierung führen kann: Manche ehrenamtliche Projekte entwickeln sich zu hauptamtlichen Aufgaben. Diese Wandelbarkeit ist kein Problem, sondern ein Zeichen dafür, dass Ehrenamt lebendig und wirksam ist.

Fazit:

Jüngere Menschen lassen sich für das Engagement begeistern, wenn sie Gestaltungsspielraum, Anerkennung und Themen finden, die ihnen wichtig sind. Bibliotheken und Freundeskreise stehen vor der Chance, neue Formen zu entwickeln, die den Generationenwechsel aktiv gestalten – mit Offenheit, Struktur und echtem Mitbestimmungswillen.

Resilienz von Bibliotheken stärken – durch Engagement und gesellschaftliche Verankerung

Die Veranstaltung verdeutlichte eindrucksvoll, wie Bibliotheken durch bürgerschaftliches Engagement widerstandsfähiger gegenüber gesellschaftlichen Herausforderungen werden. Der Begriff Resilienz wurde dabei als zentrales Leitmotiv herausgearbeitet – verstanden als Fähigkeit der Institutionen, nicht nur auf Krisen zu reagieren, sondern sich mit und durch die Gesellschaft weiterzuentwickeln.

🔗 Resilienz beginnt bei der lokalen Verankerung

Wie Mirko Winkelmann anhand einer Anekdote über zahlreiche Schilder auf Privatgrundstücken in einem Dorf zum Feuerwehrjubiläum zeigte, ist die Verbindung zu den Menschen im Umfeld entscheidend: Je sichtbarer und zugänglicher eine Bibliothek ist, desto stärker wird sie getragen und geschützt. Uwe Janssen unterstrich dies mit Blick auf die Rolle von Freundeskreisen, die dafür sorgen, dass Bibliotheken politischen, finanziellen und gesellschaftlichen Angriffen nicht schutzlos ausgeliefert sind. Sie sind Teil der Community, bauen Vertrauen auf und engagieren sich für eine gesicherte und wandlungsfähige Zukunft der Bibliotheken.

🧩 Rolle des Haupt- und Ehrenamts in gesellschaftlichen Entwicklungen

Uta Keite verwies auf die Ergebnisse der IGLU-Studie, um die Bedeutung der Leseförderung zu betonen. Bibliotheken fangen gesellschaftliche Defizite auf – Ehrenamtliche unterstützen gezielt dort, wo Hauptamtliche an Grenzen stoßen. Dabei muss stets im Blick bleiben, wo die Verantwortlichkeiten liegen und wie man gemeinsam wirksam sein kann.

📣 Sichtbarkeit und Nutzerorientierung als Zukunftsaufgabe

Dr. Christina Schmitz machte deutlich, dass Bibliotheken und ihre Freundeskreise mehr Sichtbarkeit benötigen – ein entscheidender Faktor, um ihre Relevanz zu festigen. Ulrike Petzold ergänzte, dass die Perspektive der Nutzer künftig stärker im Zentrum stehen muss, wenn Bibliotheken nicht nur als Wissensorte, sondern auch als gesellschaftliche Treffpunkte bestehen wollen.

🏛️ Struktureller Wandel und Jubiläen als Chance

Dr. Holger Krimmer erinnerte daran, dass die Professionalisierung sozialer Träger wie Caritas oder AWO bereits in den 1960er-Jahren begonnen hat. Heute stehen diese jedoch vor dem umgekehrten Problem: dem Rückgang ehrenamtlicher Strukturen. Gleichzeitig sind Bibliotheken – wie etwa die Karl-Preußker-Bibliothek, die in drei Jahren ihr 200-jähriges Jubiläum feiert – historische Institutionen, die ihre Stärke aus ihrer tiefen gesellschaftlichen Verwurzelung ziehen.

🔚 Fazit

Resilienz entsteht durch gemeinsame Verantwortung, klare Strukturen und echte Teilhabe. Bibliotheken müssen sich als wandelbare Orte begreifen, die durch das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt, durch Freundeskreise und Nutzerperspektiven getragen werden. Die Herausforderungen der Gegenwart sind komplex – doch mit einem engagierten Netzwerk sind Bibliotheken bestens aufgestellt, ihnen zu begegnen.